ayano shigematsu

あわいに舞う

ーチェンバロとバロックヴァイオリンで紡ぐ

日本とフランスのいまむかしー

2025年8月5日19時

松本記念音楽迎賓館

チラシデザイン (euglena)

ジャン=クリストフ・ディジュー

(チェンバロ)

重松彩乃(バロックヴァイオリン)

山根風仁(バロックチェロ)

いまとむかし、フランスと日本。

時と国の「あわい」に舞う。

フランソワ・クープラン (1668-1733)

王宮のコンセール第2番

ジャン=ピエール・ギニョン (1702-1774)

ヴァイオリンソナタ op.1-7

藤川大晃

過ぐる光陰(委嘱作品、世界初演)

ジャン=ジョゼフ・ド・モンドンヴィル (1711-1772)

ハーモニクスソナタ op.4-6

フランソワ・クープラン (1668-1733)

王宮のコンセール第2番 ニ長調 より

prélude - Allemande Fuguée -

Air Tendre - Air Contre fugué

《王宮のコンセール》は、作曲家・オルガニスト・チェンバロ教師として宮廷に仕えていたフランソワ・クープランが、ルイ14世のためにヴェルサイユ宮殿で日曜朝に開かれた御前音楽会のために作曲した作品です。

この曲集はチェンバロ独奏として演奏することも、他の楽器を加えた室内楽編成で演奏することも可能です。たとえば右手の旋律をヴァイオリンやオーボエに置き換え、ヴィオラ・ダ・ガンバや通奏低音のチェンバロを加える形式が想定されていますが、クープラン自身がそうした編成上の柔軟性について曲集の序文で言及しています。

ジャン=ピエール・ギニョン (1702-1774)

ヴァイオリンソナタ op.1-7 ホ長調

Largo staccato - Allegro -

Largo molto - Allegro

ジャン=ピエール・ギニョン(Jean-Pierre Guignon)は、イタリア・トリノ出身のヴァイオリニストでした。フランス語風に改名する前の本名はジョヴァンニ・ピエトロ・ギニョーネ(Giovanni Pietro Ghignone)とされます。若い頃はイタリアでヴァイオリンの修行を積みました。

1720年代にフランスへ渡り、パリの公開演奏会シリーズ「コンセール・スピリチュエル」に出演して名声を得ます(モンドンヴィルの項も参照)。この演奏会では、コレルリをはじめとするイタリア音楽が盛んに取り上げられ、イタリア風の技巧的な演奏スタイルも高く評価されていましたが、ギニョンもそのようなスタイルで活躍したヴァイオリニストの1人です。

ルイ15世(ルイ14世の曾孫)にヴァイオリニストとして仕え、宮廷で重要な地位を占め、国王からは直々にフランス国籍を授与されています。

なお、ギニョンはモンドンヴィルとリヨンで共演していたという記録もあります。

藤川大晃

過ぐる光陰(2025) 委嘱作品、世界初演

1. 序 Prelude

2. 哥 Uta

3. あわいの舞 Fragment of Mai

本作は能の音楽の構造と、日本語の最も基本的な韻律である七五調を組み合わせる試みである。

私はここ数年、能の音楽について継続的に研究しているが、自作においてその構造を明確に用いることはしてこなかった。本作はその意味で初めての本格的な導入となる。

バロックヴァイオリンとチェンバロという編成。いずれも古楽器であり、加えて今回は古典調律による演奏が前提とされた。しかし作曲に際して、平均律との違いに特段の注意を払ったわけではない。というのも、バロック期の作品が現代の平均律でも成立しうるように、音律自体は音楽の本質ではないのではないかと考えたからである。むしろ、時代や音律を超えるには、強固な音楽構造そのものを構築することが必要だろう。この「構造の強さ」から日本の伝統芸能で重要な概念である「型」を連想し、能の音楽構造を取り入れるに至った。

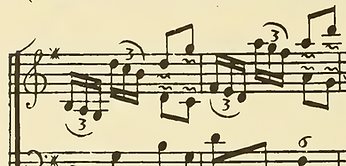

第1曲ではヒシギと呼ばれる能管の音型由来のモチーフがヴァイオリンによって奏され、五七五七七の構造とヨワ吟(能楽の音階)を含む倍音列和音が提示される。

第2曲は能『賀茂』のなかの上歌(「石川や」)に従って、そのクサリ(小節)ごとに7:5の比率で時間構造を区切り、そのグリット上にもとの謡の旋律が断片的に姿を見せる。タイトルの「過ぐる光陰」は、この上歌の詞章の一部分である。

第3曲は能の舞の音楽の基本的な構造である「呂中干」の形式を断片的に応用しているが、ここではそのリズムの構造を五七五七七の和歌由来の韻律に当てはめている。 (藤川大晃)

ジャン=ジョゼフ・ド・モンドンヴィル (1711-1772)

ハーモニクスソナタ op.4-6 ト長調

spiritoso - Minueto - Allegro assai

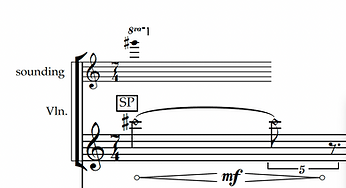

本作《ハーモニクス・ソナタ(Les sons harmoniques sonatas)》は、ヴァイオリンにおけるハーモニクス奏法を本格的に取り入れた最初期の作品のひとつです。作曲者ジャン=ジョゼフ・カッサネア・ド・モンドンヴィルは優れたヴァイオリニストであり、ハーモニクスについて、トランペットやナチュラルホルンにおいて自然に現れる音響現象であることに触れ、より完成された楽器であるヴァイオリンにおいても、同様の繊細な響きを生み出せるはずだと述べています。

また彼は、18世紀パリにおける最初期の定期公開演奏会シリーズ「コンセール・スピリチュエル」(1725年創設)の音楽監督(1755–1762)を務め、その発展とフランス宗教音楽・器楽音楽の振興にも大きく貢献しました。この演奏会シリーズでは、のちにモーツァルトやハイドンといった作曲家の作品も取り上げられるようになります。

コラム

【ハーモニクスのいまむかし】

本日演奏される藤川氏とモンドンヴィルの作品には、ハーモニクス奏法(フラジオレット)が登場します。

今日では特に珍しいものではありませんが、ヴァイオリニストでもあったモンドンヴィルは、この奏法の使用について次のように述べ、演奏者を勇気づけています。

「これらのソナタに現れる音程の跳躍を、決して恐れる必要はありません。

あらゆる困難を取り除くには、私の新しい奏法に身を委ねればよいのです。

大きな跳躍も、実はそれほど難しいものではありません。(…)

私がこの仕事に取り組んだのは、聴衆に喜んでもらいたい一心からであり、

その評価については、識者のご判断に委ねたい。」(op.4 序文より)

(Jean-Christophe Dijoux, チェンバロ)

2014年、ライプツィヒ国際バッハ・コンクール チェンバロ部門で第1位を受賞。

「音楽的な流れに対する極上な感性と、修辞的表現の繊細さ」(A. ベンソン=ウィルソン)、「フレージングにおける時間の扱いと、音を同時に鳴らさないという洗練された技法の両面における卓越した時間感覚」(B. レーマン)など、批評家からも高く評価されている。

2016年の初のソロCD《Varietas》は、直ちに批評家の賞賛を集め、日本の『レコード芸術』誌で同年8月の「今月の一枚」に選出。ドイツ・フランス国内でも放送された。

マクデブルクのテレマン国際コンクール(通奏低音に対する特別賞)や、ラクイラおよびサン・ジネージオの室内楽コンクール第1位など、室内楽分野でも受賞歴多数。

《バッハ・コレギウム・ジャパン》《レ・タラン・リリク》などの著名アンサンブルと共演し、ライプツィヒ・バッハフェスト、ルール・ピアノ・フェスティバル、テレマン・フェストターゲ、などに出演。

現代音楽への造詣も深く、アンサンブル《2e2m》との共演を重ねる。

パリ国立高等音楽院にてピアノ、和声、対位法を学びつつ、歴史的鍵盤楽器への理解を深めた。

その後、フライブルク音楽大学古楽科およびバーゼル・スコラ・カントルムを、いずれも優秀な成績で卒業。ロバート・ヒル、ミヒャエル・ベーリンガー、ヨルク=アンドレアス・ベッティヒャー、イェスパー・クリステンセンに師事。

2019年デトモルト音楽大学教授に就任。2020年より、フライブルク音楽大学教授、同大古楽科長を務める。

後進の指導にも熱心に取り組み、夏季講習会などでの指導も多数。

音楽のほか、文学、哲学、政治学への関心も深く、自然との時間や料理、ヨガも日々の糧としている。

重松彩乃(バロックヴァイオリン)

第13回国際テレマンコンクール(ドイツ・マグデブルク)歴史的弦楽器部門第3位。フライブルク・バロックオーケストラやブレーメン・バロックオーケストラなど、ドイツ各地の古楽団体の公演に参加し、ユトレヒト古楽音楽祭、バッハフェスト・ライプツィヒなどの国際音楽祭にも出演。現在はドイツを拠点にヨーロッパ各地で演奏活動を行っている。バロックヴァイオリンによる現代音楽の演奏にも取り組み、古楽器のための新作委嘱や初演も積極的に行っている。

東京藝術大学附属高校を経て同大学卒業(アカンサス音楽賞受賞)。フライブルク音楽大学修士課程(ヴァイオリン専攻)修了、同現代音楽演奏専攻を今夏修了予定。現在、ブレーメン芸術大学修士課程(古楽専攻)に在籍。

これまでに戸田薫、ゴットフリート・フォン・デア・ゴルツ、メヒティルト・カルコウ各氏にバロックヴァイオリンを、ジャン=クリストフ・ディジュー氏に副科チェンバロを師事。第8回ルイ・シュボア国際音楽コンクール(ワイマール)にて現代曲特別賞受賞。青山音楽財団、DAAD、野村財団などの奨学金を受給。

山根風仁(ヒストリカル・チェロ)

高知県出身。美学的側面から作曲当時の演奏習慣を研究し、実際の演奏へと取り入れるヒストリカル・チェロ奏者。国内では、オーケストラ・リベラ・クラシカ、バッハ・コレギウム・ジャパン等、日本を代表するアンサンブルのメンバーとして活動。海外ではウィグモアホール、コンウェイホール(イギリス)等で演奏するほか、テレジア管弦楽団(イタリア)の首席チェロ奏者としてヨーロッパ各地の音楽祭に出演。近年は19世紀〜20世紀初頭の演奏習慣の研究に力を入れ、新しいコンサートシーンの開拓に取り組んでいる。

令和4年度文化庁新進芸術家海外研修生。2023年第32回青山音楽賞《新人賞》受賞。土佐高校、東京藝術大学を卒業後、英国王立スコットランド音楽院を修了。その後、ブリュッセル王立音楽院に学ぶ。

藤川大晃(作曲)

音楽家、作曲家。

日本の伝統音楽、特に能について理論的/実践的に研究しており、それらに内在する時間や日本語が持つ音楽構造を自らの作品に応用するなど、日本の音、コトバや文化の関係性を追求しそれが導く普遍性を探求している。

京都市出身。東京藝術大学音楽学部作曲科、東京藝術大学大学院音楽研究科作曲専攻修士課程をそれぞれ卒業・修了。2021年4月から一年間、ハンブルク音楽演劇大学で研鑽を積む。第23回奏楽堂日本歌曲コンクール作曲部門で一般の部第1位を獲得。また、大学院アカンサス賞(修士課程作曲専攻首席修了)、同声会賞、三菱地所賞、弘前市長賞を受賞している。平成30年度野村学芸財団奨学生。

創作活動の他にもピアノ演奏、指揮、楽曲解説の執筆などを手掛け、また能楽師やダンサー、小説家、詩人との共演など他のジャンルとの交流も積極的に行い、多岐にわたる活動を繰り広げている。

現在、東京藝術大学音楽学部非常勤講師。