top of page

ayano shigematsu

ハーモニクスのいまむかし

モンドンヴィルが演奏者にこの奏法の使用を積極的に勧めている様子からは、当時ハーモニクスが使われた作品がまだ一般化していなかったことがうかがえます。

ハーモニクスとは弦を一定の割合で分けた位置で、左指を強く押さえず、軽く触れた状態で弾くことで、倍音を響かせる奏法です(いわゆる自然ハーモニクス)。

ほとんどの場合実際に押さえた音よりも高い音が鳴るため、ハーモニクスを使うことで手の位置を変えずに高音域を含む旋律を演奏することが可能になります。

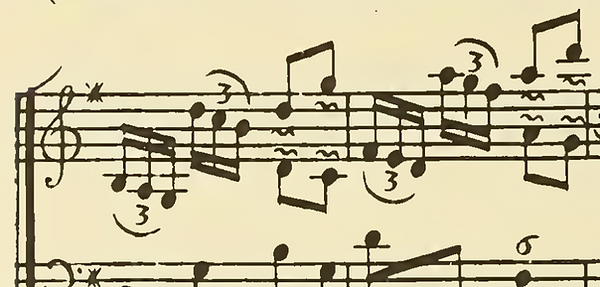

本日演奏する《Op.4-6》より。波線の付いた音符はハーモニクスを示しており、下の音符が指で軽く触れる位置、上の音符が実際に響く音を表しています。

(…)

• 弦の3分の1の位置では、12度(1オクターブと完全5度)が得られます。

• 4分の1の位置では、15度(2オクターヴ)。

• 5分の1の位置では、17度(2オクターブと長3度)。 (…)

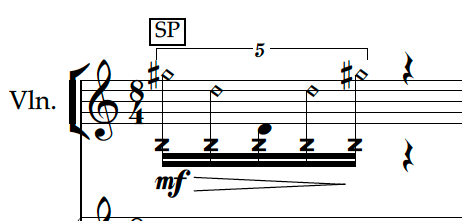

この図は、本日演奏するモンドンヴィルの曲集の冒頭に掲載されているものです。

4本の縦線はそれぞれヴァイオリンの弦を表しており、下側が演奏時に自分に近い側(首にあたる側)を示していて、駒、弦を固定するテールピースも描かれています。

どの位置に指を触れると、どのような音が鳴るのかが、視覚的にわかりやすく示された図です。

弦の指を触れる位置(string and Node Positions)と、触れる点の実際の音高・実際に鳴る音などがわかりやすくまとめられた図。(モンドンヴィルの図と内容はほぼ同じ)

上の楽譜は、藤川作品に登場するハーモニクス(菱形の音符)の一例です。

これは、弦の5分の1や4分の1の位置に軽く触れて響かせるハーモニクスで、どちらもモンドンヴィルの図にも示されています。

指で弦に触れる位置同士は近いため、演奏しやすい音型になっていますが、実際には下の楽譜のような音が響きます。

この音型には非常に高い音が含まれており、ハーモニクスを使わずに演奏するのは現実的とは言えず、ハーモニクスを用いた場合のような美しい響きは得られないでしょう。

20世紀前半まで使われていたガット弦(羊や牛の腸から作られた弦)と、現在主流となっている金属弦とでは、ハーモニクスの響きにも違いがあります。

金属弦は明瞭な音がすぐに容易に鳴るのに対し、ガット弦ではややくぐもった音色となり、発音にも少し時間がかかります。また、自然の素材であるがゆえに、音色は指や弓の触れる位置によって大きく左右され、その特性が多彩な表現を可能にしています。

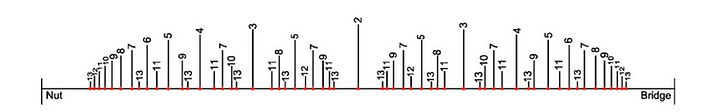

この図は、弦のどの位置にどのハーモニクスが存在するかを示しており、現代の作曲家が作曲する際の参考になります。倍音の番号が大きくなるにつれて音は鳴りにくくなり、不安定になります。そのため、この図には実際にきちんと鳴るかどうか不確かなものや、安定した音高としては認識されにくいものも含まれています。それでもなお、金属弦を張った現在のヴァイオリンではより多くのハーモニクスを響かせられるということが、この図からもイメージしやすいのではないでしょうか。

*ヴァイオリンでは12倍音までが一般的とされる

おまけ

モンドンヴィル、藤川両作品にて単音のハーモニクスのみならず重音(同時に2音が鳴る)のものも登場します

ここでは指で触れる点と鳴る音という書かれ方ではなく、どちらも触れる点として記譜されています

bottom of page